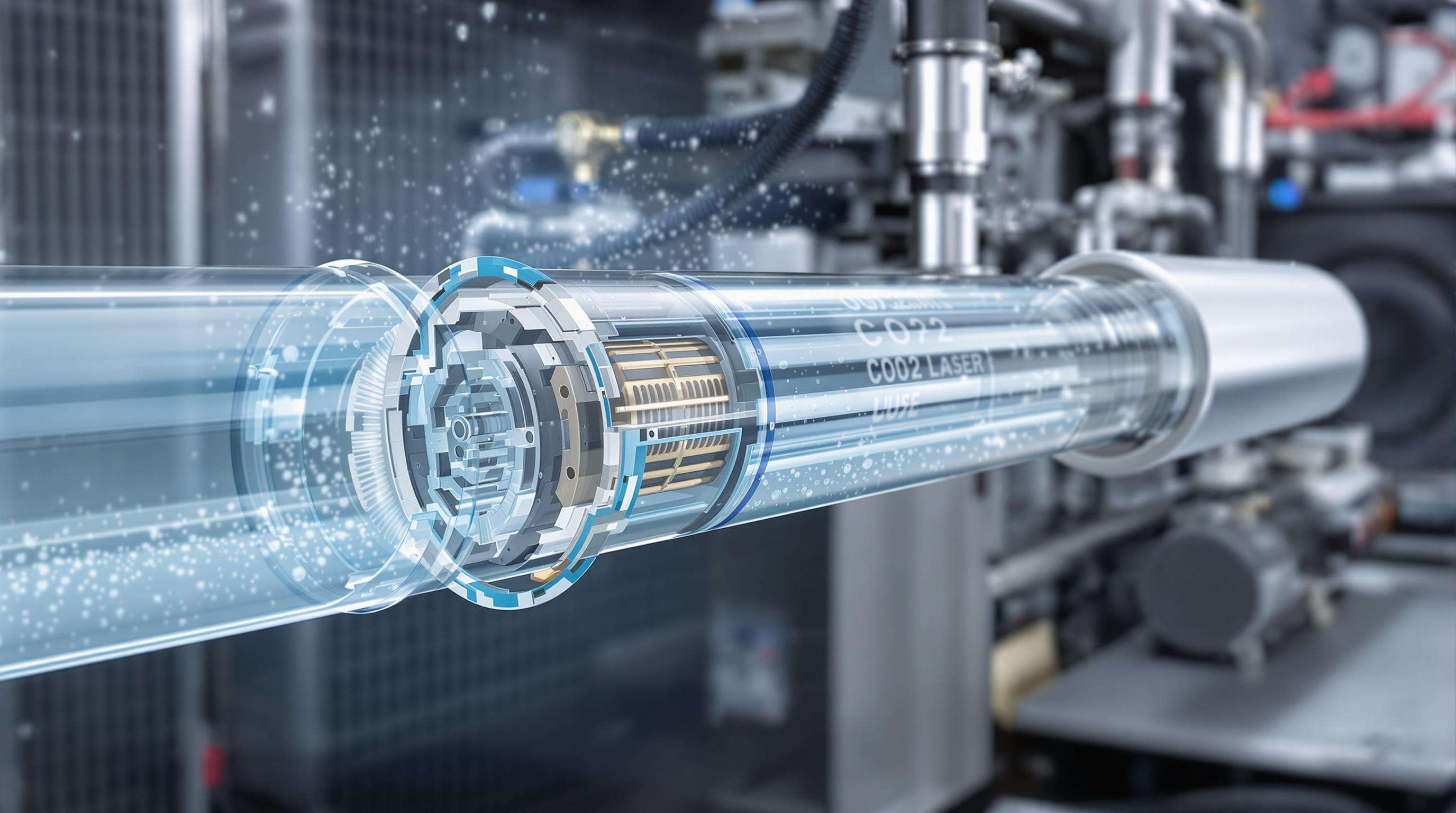

Wärmeübertragungsmechanismen bei der Kühlung von Laserröhren

Die Abwärme der CO2-Laser wird durch leitende und konvektive Kühlung mittels eines Wasser-Chillers abgeführt. Ein geschlossener Wasserkreislauf transportiert die Wärmeenergie vom Quarzgehäuse der Laserröhre, um die gewünschte Elektronenbeweglichkeit in der Gasgemisch-Atmosphäre zu unterstützen. Danach wird die Energie über den Wärmetauscher des Chillers mithilfe von Kältemitteln mit Phasenwechsel an die Außenluft abgegeben, die eine Wärmeübertragungsleistung von 400–600 W/m²K ermöglichen. (Re–Kühlung 2000) Laminarer Fluidstrom verhindert die Bildung von Mikroblasen im Luminal, die die Laser-Optik stören könnten.

Direkter Einfluss der Wassertemperatur auf die Photonen-Generierungs-Effizienz

Die Gating-Prozess-Effizienz von CO, Laserröhre sinkt um 0,8 %/°C mehr bei über 20 °C. Die Dichte der Elektronen im Plasmaentladestrom wird direkt durch die Temperatur des Kühlmittels beeinflusst – die Rotations-Relaxationszeiten der Stickstoffmoleküle sind bei 25 °C etwa 12 % kürzer als bei 18 °C. Dieses Missverhältnis hat die Lasereffizienz reduziert, sodass ein Anstieg der HF-Leistung um 3–5 % erforderlich ist, um eine vergleichbare Strahlausgangsleistung zu erzielen.

Industriepardox: Hochpräzise Systeme mit Temperatursensitivität

Obwohl ein Laser ein äußerst präziser Schneidwerkzeug mit einer Genauigkeit im Mikrometerbereich ist, kann ein CO2-Laser durch eine ±1,5 °C Kühlmitteltemperaturschwankung beeinflusst werden. Thermische Linseneffekte in Germanium-Ausgangsfenstern erhöhen diese Strahldivergenz um 0,25 mrad pro 2 °C Temperaturanstieg, doch die Nickel-Elektroden sind ab einer Temperatur von 23 °C einer zunehmenden Lochkorrosion ausgesetzt; diese Empfindlichkeit erstreckt sich unter anderem deshalb, weil die Erzeugung von 10,6 μm Photonen eine Präzision bei den Schwingungsübergängen der CO2-Moleküle erfordert – Schwingungen, die durch thermische Kollisionen mit Energiebeträgen über dem Aktivierungsenergie-Schwellenwert von 220 kJ mol-1 gestört werden.

Industriell validiertes Betriebstemperaturfenster von 20 °C bis 25 °C

Die Einhaltung des Kühlmitteltemperaturbereichs zwischen 20 °C und 25 °C gewährleistet eine maximale Effizienz bei der Photonen-Erzeugung und minimiert den Verschleiß der Röhre. Der Betrieb außerhalb dieser Grenzen beschleunigt die Elektrodenabnutzung und führt zu Strahlungsinstabilitäten, welche die Gravurgenauigkeit und Materialdurchdringungsfähigkeit von CO2-Lasersystemen direkt beeinträchtigen.

Auswirkungen einer ±2 °C-Abweichung von den idealen Bedingungen

Eine 2 °C-Abweichung vom idealen Kühlwert gefährdet kritische Prozesse. Bei 27 °C verursacht die thermische Linsenwirkung eine Verzerrung der Strahlablenkung um bis zu 15 %, während ein Betrieb bei 18 °C das Risiko von kondensationsbedingten elektrischen Gefahren birgt. Solche Abweichungen erfordern in der Regel eine Ausgleichsleistungsregelung von 5–15 %, was die Betriebskosten erhöht und die Ermüdung optischer Komponenten beschleunigt.

Fallstudie: 27 % Leistungsreduktion bei 28 °C Kühlwassertemperatur

Dokumentierte Tests zeigten einen Leistungsabfall von 27 %, als die Kühler Temperaturen des Kühlwassers von 28 °C zuließen. Nach sechs Stunden kontinuierlichen Schneidens von Acrylglas war aufgrund der thermischen Verzerrung eine Korrektur der Brennweite um 0,25 mm erforderlich, um die Präzision aufrechtzuerhalten – dies entspricht einem Verlust von 19 μm Gravurdetails.

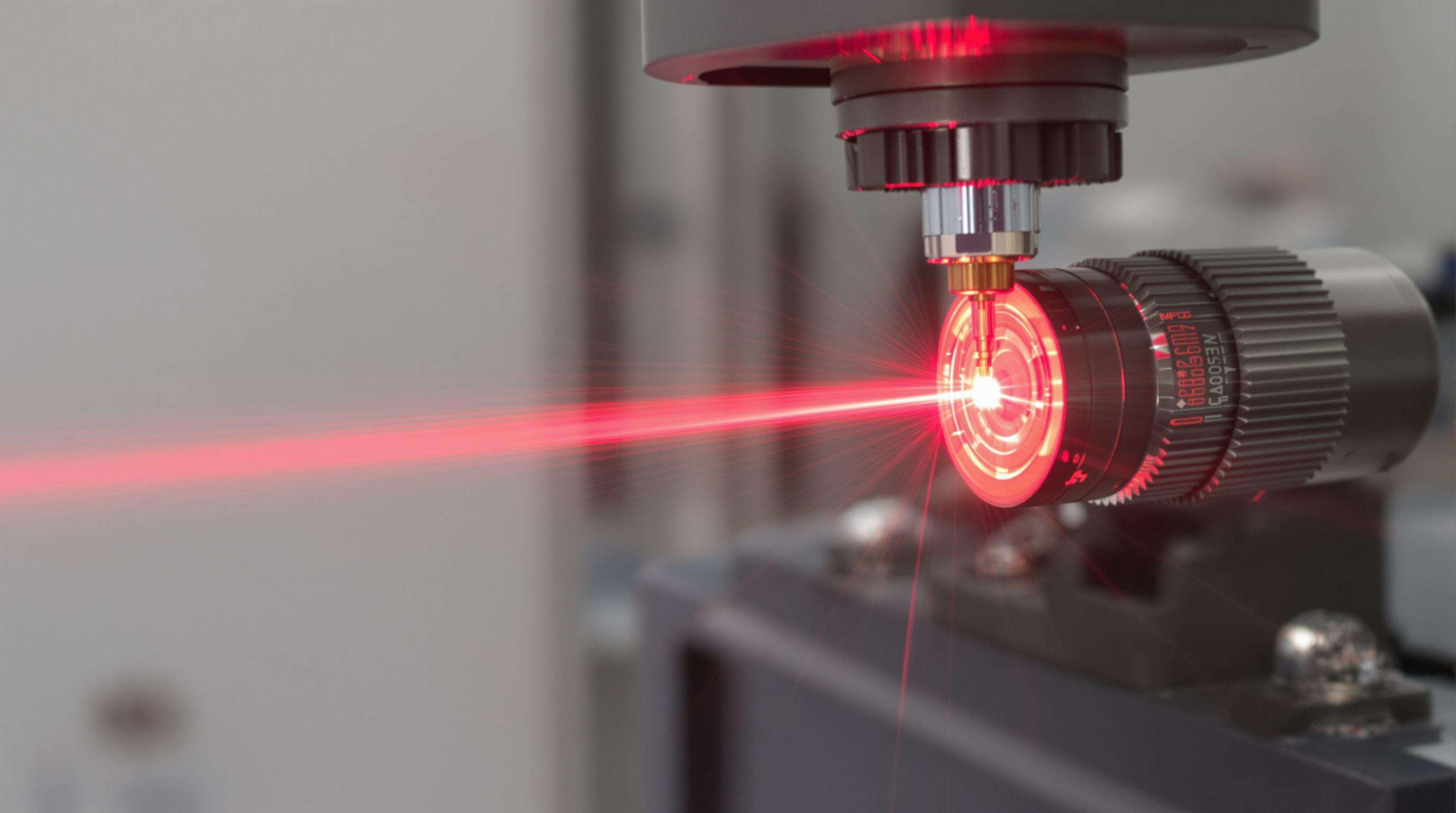

Thermische Linsenwirkung auf die Strahlablenkung

Erhöhte Kühlmitteltemperaturen verursachen thermisches Linsenwirken in CO2-Laser-Optiken und verformen die Strahlablenkung um 0,12–0,25 mm/m bei jedem Anstieg um 3 °C über 25 °C. Diese Änderung des Brechungsindex erzeugt Abweichungen des Fokussierpunkts von mehr als 1,5 % in Hochleistungssystemen und steht in direktem Zusammenhang mit Wellenlängenverschiebungen und verminderter Schneidgenauigkeit.

Elektrodenabbau-Muster bei erhöhten Temperaturen

RF-angeregte Laserröhren, die über 27 °C betrieben werden, weisen beschleunigten Elektrodenverschleiß auf, wobei nickelbeschichtete Oberflächen um 40 % schnellere Oxidationsraten zeigen. Mikroskopische Analysen identifizieren Vertiefungsmuster, die sich vorwiegend in Bereichen mit hohem Stromfluss konzentrieren, und die Entladungsgleichmäßigkeit nimmt über 500 Betriebsstunden um 15–22 % ab.

Energieumwandlungsverluste in überhitzten RF-Anregungssystemen

Überhitzung in Hochfrequenz-Schaltnetzteilen verringert die Energieumwandlungs-Effizienz um 0,8–1,2 % pro °C über 25 °C, was in 15-kW-Lasersystemen einem stündlichen Verlust von 12–18 kW entspricht. Thermografiebilder zeigen, dass 65 % der Abwärme sich in den Thyristor-Bänken konzentriert, was Impedanzanpassungen verstärkt und die maximale Leistungsausgabe während kontinuierlichem Betrieb um bis zu 27 % reduziert.

Praxisbeispiel: Kanten-Glättungs-Schwankungen während des Kühlzyklus

Lasersysteme, die außerhalb einer thermischen Stabilität von ±0,5 °C arbeiten, weisen messbare Qualitätsverluste auf. Eine Untersuchung an 40-W-CO-Lasern, die 3-mm-Acrylglas schnitten, zeigte eine Zunahme der Kantenrauheit um 12 % während der Neustartzyklen des Kühlgeräts. Dies geschieht, weil die thermische Ausdehnung im Laserrohr die Brennweite des Laserstrahls um bis zu 15 Mikrometer verändert.

Veränderungen der Materialinteraktion durch dynamische Strahlcharakteristik

Variable Kühlmitteltemperaturen verursachen Wellenlängenverschiebungen bei CO₂-Lasern (Bereich 9,3–10,6 μm) und verändern dadurch die Absorptionsraten der Materialien. Bei der Bearbeitung von Edelstahl führen ±1,5 °C Temperaturschwankungen aufgrund sich ändernder Plasmaschwellen zu Unregelmäßigkeiten der Schnittfuge von 0,2 mm.

Kritische Bedeutung der Temperaturstabilität von ±0,5 °C

Aufrechterhaltung ±0,5 °C Temperaturstabilität bei CO₂-Laserkühlgeräten bestimmt direkt die Konsistenz der Photonenemission. Hochentwickelte Systeme verwenden zur Kompensation von thermischen Lastschwankungen während des kontinuierlichen Laserbetriebs zwei PID-Regler.

Erforderliche Durchflussraten für verschiedene Laserleistungsklassen

| Laserleistung (W) | Minimale Durchflussrate (L/min) | Druckanforderungen (bar) |

|---|---|---|

| 80-150 | 2-4 | 1.2-1.8 |

| 150-300 | 5-7 | 2.0-2.5 |

| 300+ | 8-12 | 3.0-4.0 |

Hochleistungslaser (300 W+) benötigen turboaufgeladene Zentrifugalpumpen um einen laminaren Fluss mit 12 L/min aufrechtzuerhalten und Kavitation während schneller Leistungsschwankungen zu verhindern.

Vergleich: Traditionelle vs. Kaskadenkühlsysteme

Kaskadenkühlsysteme erreichen 40 % höhere Temperaturstabilität als Einzelkompressoranlagen bei 40 °C Umgebungstemperatur. Während traditionelle Direktverdampfer-Kühlanlagen bei 2,8–3,5 kW/Tonne arbeiten, erreichen Kaskadensysteme durch zwei Kältekreisläufe eine Effizienz von 1,9–2,3 kW/Tonne.

PID-Algorithmen für die Echtzeit-Thermalkompensation

Proportional-Integral-Derivative (PID)-Algorithmen ermöglichen eine präzise Temperaturregelung, indem sie die Kühlanlagenausgänge dynamisch an veränderliche Temperaturrückmeldungen anpassen. Studien bestätigen, dass PID-Systeme die Wassertemperatur innerhalb von ±0,25 °C halten, selbst bei plötzlichen Laserspitzenbelastungen.

Vorausschauende Kühlung basierend auf der Analyse von Schneidparametern

Moderne Kühlanlagen nutzen maschinelles Lernen, um Wärmelasten vorherzusagen, bevor sie entstehen, indem sie geplante Schneidparameter analysieren. In Feldtests reduzierte dieser Ansatz Temperaturschwankungen um 63 % während komplexer Gravurarbeiten.

Mehrzonen-Kühlsysteme für Hochleistungslaser

Lasersysteme mit hoher Leistung (150W) verwenden segmentierte Kühlkreise, um ungleichmäßige Wärmeverteilung entlang verlängter Rohre auszugleichen. Unabhängige Temperatursensoren und Durchflussregler zielen auf spezifische Bereiche ab und verhindern lokale Hotspots.

Automatisches Monitoring: Durchflusssensoren und Thermoelement-Positionierung

Die kontinuierliche Überwachung von Kühlmitteldurchflussraten und Temperaturgradienten gewährleistet eine optimale Leistung. Strategisch positionierte Durchflusssensoren in den Pumpen-Auslassleitungen liefern Echtzeitdaten zur Effizienz der Zirkulation, gemäß anerkannten Branchenrichtlinien für Kühlsysteme.

Wartungsplan für ganzjährige Stabilität

Ein Wartungsplan, der auf saisonale Herausforderungen eingeht, beinhaltet vierteljährliche Pumpeninspektionen und halbjährliche Analysen der Kühlmittelqualität. Systeme, bei denen jährlich Wärmetauscher entkalkt werden, weisen 40 % weniger thermisch bedingte Abschaltungen auf.

FAQ-Bereich

Welcher ideale Temperaturbereich gilt für den Betrieb von CO2-Lasern?

Der ideale Temperaturbereich für den CO2-Laserbetrieb liegt zwischen 20°C und 25°C, um die maximale Effizienz bei der Photonenerzeugung sicherzustellen.

Was passiert, wenn die Kühlwassertemperatur außerhalb des idealen Bereichs liegt?

Wenn die Kühlwassertemperatur außerhalb des idealen Bereichs liegt, kann dies zu thermischer Linsenwirkung, erhöhten Betriebskosten, Elektrodenverschleiß und verringerter Schneidgenauigkeit führen.

Wie helfen PID-Algorithmen in Lasersystemen zur Kühlung?

PID-Algorithmen tragen durch dynamische Anpassung der Kühlaggregate basierend auf Echtzeit-Temperaturdaten zu einer präzisen Temperaturregelung bei, wodurch eine Stabilität von ±0,25°C gewährleistet wird.

Welche Bedeutung hat die Einhaltung einer Temperaturstabilität von ±0,5°C?

Die Einhaltung einer Temperaturstabilität von ±0,5°C ist entscheidend für eine gleichmäßige Photonenerzeugung, verhindert Strahldistorsionen und vermeidet das Auftreten von Elektrodenpittings.

Wie wirkt sich eine hohe Kühlwassertemperatur auf die Lasereffizienz aus?

Hohe Kühlmitteltemperaturen können thermische Linseneffekte verursachen, den Elektrodenverschleiß beschleunigen und die Energieumwandlungs-Effizienz verringern, was zu einer reduzierten Laserleistung führt.

Inhaltsverzeichnis

- Wärmeübertragungsmechanismen bei der Kühlung von Laserröhren

- Direkter Einfluss der Wassertemperatur auf die Photonen-Generierungs-Effizienz

- Industriepardox: Hochpräzise Systeme mit Temperatursensitivität

- Industriell validiertes Betriebstemperaturfenster von 20 °C bis 25 °C

- Auswirkungen einer ±2 °C-Abweichung von den idealen Bedingungen

- Fallstudie: 27 % Leistungsreduktion bei 28 °C Kühlwassertemperatur

- Thermische Linsenwirkung auf die Strahlablenkung

- Elektrodenabbau-Muster bei erhöhten Temperaturen

- Energieumwandlungsverluste in überhitzten RF-Anregungssystemen

- Praxisbeispiel: Kanten-Glättungs-Schwankungen während des Kühlzyklus

- Veränderungen der Materialinteraktion durch dynamische Strahlcharakteristik

- Kritische Bedeutung der Temperaturstabilität von ±0,5 °C

- Erforderliche Durchflussraten für verschiedene Laserleistungsklassen

- Vergleich: Traditionelle vs. Kaskadenkühlsysteme

- PID-Algorithmen für die Echtzeit-Thermalkompensation

- Vorausschauende Kühlung basierend auf der Analyse von Schneidparametern

- Mehrzonen-Kühlsysteme für Hochleistungslaser

- Automatisches Monitoring: Durchflusssensoren und Thermoelement-Positionierung

- Wartungsplan für ganzjährige Stabilität

-

FAQ-Bereich

- Welcher ideale Temperaturbereich gilt für den Betrieb von CO2-Lasern?

- Was passiert, wenn die Kühlwassertemperatur außerhalb des idealen Bereichs liegt?

- Wie helfen PID-Algorithmen in Lasersystemen zur Kühlung?

- Welche Bedeutung hat die Einhaltung einer Temperaturstabilität von ±0,5°C?

- Wie wirkt sich eine hohe Kühlwassertemperatur auf die Lasereffizienz aus?